聖ヨハネ 施設概要

- 挨拶

- 医師紹介

- 診療時間・科目・外来担当

- 施設基準

- 指針

- 訪問診療・訪問看護

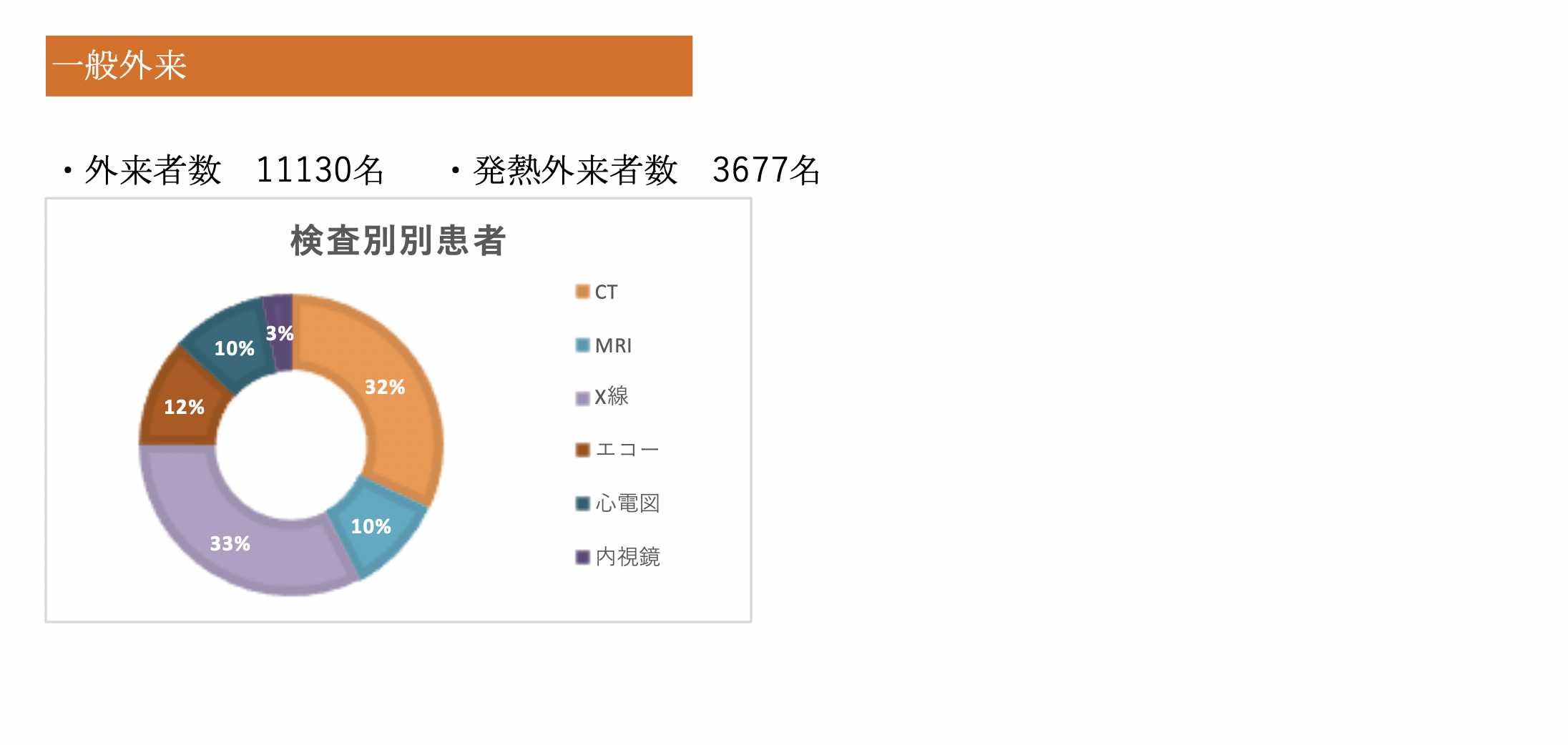

- 外来

- 地域医療連携室

- 検査

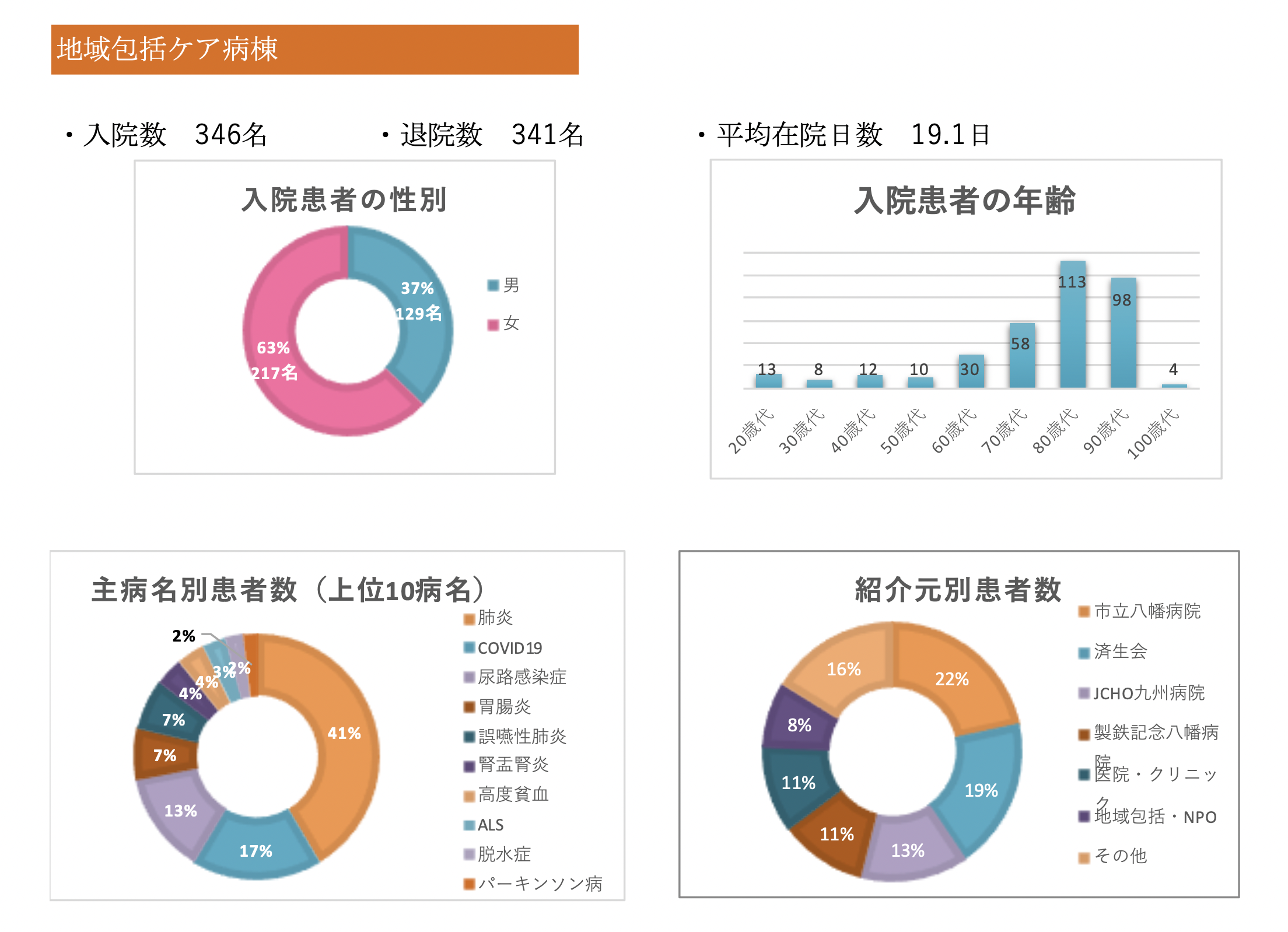

- 地域包括ケア病棟

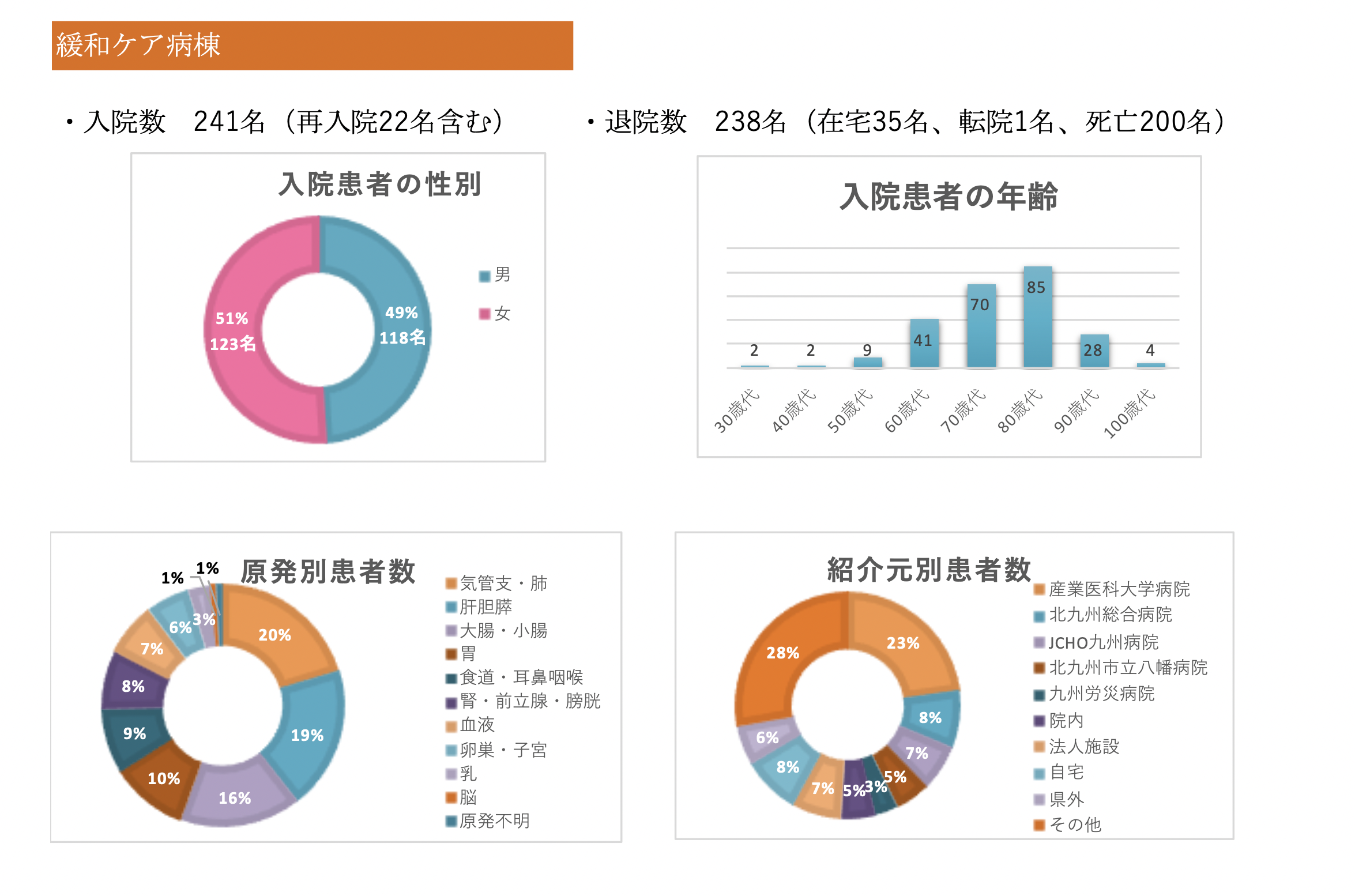

- 緩和ケア病棟

- リハビリ

- 人間ドック・健診

- 入院について

- 実績

- 臨床 指標

- 広報誌

- その他お知らせ

院長挨拶

在宅、外来、病棟と、医療を必要とする様々な場面で、

地域の皆様のお役に立てるように努力してまいります。

植村 佑介 / Uemura Yusuke

病院の理念・基本方針

理念

地域の皆様が安心して暮らしていけるよう、職員職場が一丸となり、

地域における役割を認識し、地域の皆様より信頼される病院をつくります。

基本方針

・社会貢献、地域貢献に取り組む病院であり続けます。

・医療に誠実に取り組み、継続する病院であり続けます。

・職員とともに自己研鑽に努める病院であり続けます。

聖ヨハネ病院 St.Johannes Hospital の「ヨハネ」とは

新約聖書には「ヨハネ」(英名:John)複数人でてくる。

【1】 イエスの少し前にでてくる"パプティマス(洗礼者)のヨハネ"(B.C.1~30)

イエスの又徒兄である。彼はヘデロ王の王娘サロメに求愛されるも拒否、逆恨みされ斬首された。

この時期正義は多くの不義によって消されることが多い時代であった。

「死悔の書」ではこのヨハネは「正義の人」とされる。

【2】 イエスの弟子使徒ヨハネ(A.D.10~70年)

12使徒の中で最も若く、イエスに最も愛されたという、

迫害の中最期まで生き残り仁徳に厚く残された人のために殉しなかった。

唯一の使徒である4福音書のうち「ヨハネ伝」の著書。ヨハネへの手紙(1~3巻)など残している。

イエスに最も愛されたと言われ、レオナルドダヴィンチの最後の晩餐にはイエスの右隣に座り、

会話がなくとも万事了解という感じであったことが伝えられている。

ここでパプティマスのヨハネは正義を、使徒ヨハネは愛を表すといっていい。

ヨハネ病院は、正義すなわち適正医療を行うevidence based medicine.及び

弟子のヨハネは愛のpalliative medicineの2つの精神を目指している。

聖ヨハネ病院はこの二人を由来とし正しい適正医療の病院及び患者中心の

優しい緩和ケアの病院とし、日々研鑽している。

聖ヨハネ病院の医療 2つの特徴

【1】 聖ヨハネ病院は一般病棟及び緩和ケア病棟にて入院の必要な患者様にも迅速に対応します。

一般病棟(令和3年2月より)オープンし在宅で訪問診療、訪問看護を受けている方で突然入院が必要になっても安心です。

院内にはCT及びMRI等、最新の医療機器があり速やかに正確な診断をすることが可能です。

もちろんご自宅への往診も可能ですのでお申しつけ下さい。

【2】 患者様の状態や御希望に沿った最新医療を提供いたします。

患者様やそれをとりまく御家族は状況それぞれです。

私たちは十分に皆様の話を聞き、相談しつつ医療をすすめます。

患者様一人一人の人生を大事にし、一緒に悩み治療方針を決定するような心のかよう医療を行います。

聖ヨハネ病院 患者様と責務について

○良質な医療を受ける権利

患者様は差別されることなく適切な医療を受ける権利を持っています。当院の職員は、この権利を尊重し、患者様に対して常に公平であるとともに、適切で安全な医療の提供や医療の質の向上を目指して知識・技術の研鑽に努めていきます。

○自己決定の権利

十分な説明と納得のもとに治療を受ける権利を持っています。患者様が治療方法などを自らの意思で選択する権利を保障するためには、適切な医療水準の知識や経験を持つ医療提供者が、常に患者様の利益を考えながら支援していくことが大切です。このような姿勢に立って、当院の職員は患者様の意見を尊重していきます。

○情報に対する権利

自分の診療記録の開示を求める権利があります。診療記録の開示を求める権利には、診療記録の閲覧、複写はもとより、内容の要約や説明を受ける権利も含まれます。当院では、このような考えに基づき診療記録の開示に取り組んでいます。

○自由な選択の権利

いつでも十分な診療情報の元、他院のセカンドオピニオンを受ける権利を持っています。当院での医療行為に少しでも不安を覚えたり疑問を持つ場合には、遠慮なく別の医師の意見(セカンドオピニオン)をお聞きになりたいというご希望を申し付け下さい。

○秘密保持の権利

医療従事者が知り得た個人的あるいは医療上の秘密が守られる権利を持っています。病気にかかわる患者様の私的な情報が取り扱われ、特別な環境のもとで私的な生活が営まれる病院という場所であるからこそ、患者様のプライバシーは十分に配慮されなければなりません。当院では、病院がこのような性格を持つ施設であることを十分認識し、個人情報の秘密の保持や私生活をみだりにさらされず、乱されないという患者様のプライバシーの権利について厳正に取り扱っていきます。

○責務

すべての患者様が適切な医療を受けられすようにするため、患者様には、他の患者様の治療や病院職員による医療提供に支障を与えないように配慮する責務があります。病院では、職員が数多くの患者様に様々な医療を提供しています。そのため、患者様は通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ないこともあります。このことを十分御理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださるようお願いします。

医師紹介

福永 源太 / Fukunaga Genta

外来名 ー 救急科(初診)内科、循環器内科、呼吸器内科(再診)

専門性 ー 慢性疾患の管理や急病や外傷等,救急疾患の診断・治療を行います。

資 格 ー 日本救急医学会認定救急科専門医・日本禁煙学会認定指導医

出身大学 ー 国立九州大学工学部機械工学科1994年卒業・島根医科大学(現島根大学医学部)2001年卒業

出身地 ー 鹿児島県

趣 味 ー 剣道

松岡 順之介 / Matsuoka Jyunnosuke

外来名 ー 緩和ケア内科

専門性 ー 92歳現役医師

資 格 ー 日本医学放射線学会専門医 / 日本病院会認定診療情報管理士

出身大学 ー 京都大学医学部

出身地 ー 京都

趣 味 ー パソコン

植村 佑介 / Uemura Yuusuke

外来名 ー 内科・神経内科・小児科

専門性 ー 救急疾患から内科慢性疾患まで広く診させていただきます。

資 格 ー 内科認定医・神経内科専門医・医学博士

出身大学 ー 島根医科大学(現島根大学医学部)2001年卒業

出身地 ー 鹿児島県

趣 味 ー 金魚を育てること

古曳 陽香 / Kohiki Youka

出身地 ー 島根県

出身大学 ー 産業医科大学

趣 味 ー バレエ

葛原 靖之 / Kuzuhara Yasuyuki

外来名 ー 内科

出身大学 ー 京都大学

出身地 ー 香川県

趣 味 ー ピアノ

秋月 翔太郎 / Akizuki Shotaro

外来名 ー 内科

出身大学 ー 山口大学医学部 2013年卒業

趣 味 ー 旅行・写真撮影

診療科目

内科(一般、神経、呼吸器、循環器、消化器)、外科、救急科、緩和ケア内科、リハビリテーション科

1.CT 2.MRI 3.胃カメラ 4.エコー(腹部・心臓) 5.脳波 6.筋電図 など可能です。

検査のみ目的の紹介も受け付けています。

外来担当

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 | |

| 午 前 | 古曳 陽香 一般内科 |

葛原 靖之 一般内科 |

葛原 靖之 一般内科 |

葛原 靖之 一般内科 |

古曳 陽香 一般内科 |

福永 源太 一般内科 救急科 |

急患対応 |

| 福永 源太 一般内科 |

多々良 幸 一般内科 |

非常勤医師 | 急患対応 | ||||

| 午 後 | 古曳 陽香 一般内科 |

葛原 靖之 一般内科 |

葛原 靖之 一般内科 |

古曳 陽香 一般内科 |

古曳 陽香 一般内科 |

急患対応 | 急患対応 |

| 福永 源太 一般内科 |

植村 佑介 神経内科 |

植村 佑介 緩和ケア内科 |

多々良 幸 一般内科 |

急患対応 | 急患対応 |

■受付時間

月~金曜日 8:30~11:30 13:30~17:00、土曜日 8:30~11:30 まで

ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

診療時間

| 曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日・祝日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00-12:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 急患対応 |

| 14:00-17:30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 急患対応 | 急患対応 |

正面玄関は08:30より入ることができます。

受診時にご持参していただくもの

• 健康保険証もしくはマイナンバーカード

• 医療証

• お薬手帳

※当院では「オンライン資格確認システム」を導入しており、マイナンバーカードを「健康保険証」として利用できます。

マイナンバーカードをご提示いただくことで以下のメリットがございます。

• 受付にて保険情報入力の手間が省けるため、患者様の待ち時間軽減に繋げることができます。

• 薬剤情報などの情報提供に同意していただくことで、初めての医療機関でも過去の薬や、特定健診のデータが共有でき「適切な医療」が受けやすくなります。

• 「顔認証機能付きカードリーダー」で限度額情報の提供に同意していただくことで、限度額適用認定証の提示が無くても、高額療養費制度が適用されます。

• マイナポータルで医療費通知情報を管理できます。マイナポータルからe-Taxに情報連携できるため、確定申告がオンラインで完結します。

病院指定事項

• 日本医療機能評価機構認定

• 労災指定医療機関

• 原爆被害者一般疾病指定医療機関

• 生活保護法指定医療機関

• 結核指定医療機関

• 公害指定医療機関

• 指定小児慢性特定疾病医療機関

• 難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関

• 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師登録医療機関

基本診療料・特掲診療料の施設基準等

• 緩和ケア病棟入院料1 20床

• 地域包括ケア病棟入院料1 19床

• 機能強化加算

• 在宅がん医療総合管理料

• 在宅療養支援病院

• 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

• がん性疼痛緩和指導管理料

• CT撮影(64列)及びMRI撮影

• 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)

• 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

• 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

• 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)

• 診療録管理体制加算2

• データ提出加算

• 入院時食事療養費1

• 酸素単価

• 医師事務作業補助体制加算2 配置基準50:1補助体制加算

入院基本料に関する事項

当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。

原則として付き添いはご遠慮いただいておりますのでご了承ください。ご要望等ございましたら看護師までお尋ねください。

■病床について

・一般病床

・全病床数: 39床(うち個室23床 )

・全病棟数: 2病棟(緩和ケア病棟入院料病棟20床・地域包括ケア病棟入院料病棟19床)

■7対1入院基本料(緩和ケア病棟入院料)3F

緩和ケア病棟では、1日に11人以上の看護職員が勤務しています。なお、勤務帯毎の配置は次の通りです。

※8:30~17:30 看護職員1人あたり患者様3人以内を担当

※17:30~9:30 看護職員1人あたり患者様10人以内を担当

■13対1入院基本料(地域包括ケア病棟入院料1)2F

地域包括ケア病棟では、1日に9人以上の看護職員が勤務しています。なお、勤務帯毎の配置は次の通りです。

※8:30~17:30 看護職員1人あたり患者様4人以内を担当

※17:30~9:30 看護職員1人あたり患者様10人以内を担当

食事サービスに関する事項

•入院時食事療養費(Ⅰ)

・当院は管理栄養士により、患者様の疾病・病状・年齢等に適切な栄養量及び内容の食事療養を行っております。

・管理栄養士によって管理された給食が、適時(夕食は午後6時以降)・適温で提供されます。

・各階デイルームでのお食事も可能です。希望される方は病棟看護師へお申し付けください。

聖ヨハネ病院

適切な意思決定支援に関する指針

• 基本指針

聖ヨハネ病院およびその関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。

• 人生の最終段階の定義

(1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2-3カ月と予測ができる場合

(2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合

(3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけ死を迎える場合

• 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援

(1)患者本人の意思が確認できる場合

・患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は診療録に分かりやすく記録する。

・時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。

(2)患者本人の意思が確認できない場合

・家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。

・家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。

・家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。

・これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は倫理委員会で、その方針を審議する。

(3)身寄りが無い患者の意思決定支援

・身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。

(4)認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援

・障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチームやソーシャルワーカー等が関与して支援する。

4.参考資料

・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン

厚生労働省 平成30年3月改正

・身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

研究代表 山縣然太郎

・認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン

厚生労働省 平成30年6月

令和6年5月1日 制定

聖ヨハネ病院 病院長

身体拘束最小化のための指針

• 身体拘束に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者様の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻害する行為である。

当院では、患者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、それぞれの職員が拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急・やむを得ない場合を除き身体拘束を行わない診療やケアの提供に努める。

2.身体拘束最小化に向けた体制

• 身体拘束最小化のためのチーム設置

当院では【身体拘束最小化チーム】を設置し、毎月の身体拘束に関する実施状況等の情報共有を行います。

〇 チームの活動内容

➀ 院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善についての検討を行う

➁ 身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う

➂ 身体拘束を実施した場合の代替案、拘束解除の検討を行う

➃ 身体拘束廃止に関する状況を管理者含めた職員全体への周知と研修を実施します

• 身体拘束最小化チームの構成員

専任の医師 専任の看護師 必要の応じその他スタッフを招集(薬剤師等)

3.身体拘束最小化に向けての基本方針

身体拘束に関する基準・手順 身体拘束の法令・省令等(1999 年身体拘束禁止の省令)に基づき身体拘束に関して医療法人はるか 聖ヨハネ病院として、以下に基準を定める。

(定 義) 身体拘束とは「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を拘束することをいう」 (昭和63 年4 月8 日厚生省告知第129 号における身体拘束の定義)

(適 応) 患者の身体拘束制限は、以下の場合適応とする

・患者本人又は他の患者等の生命及び身体を保護するため

・緊急やむを得ない場合(一時的に発生する突発事態)

(適応時の要件) 身体拘束適応時は、緊急・やむを得ない場合「切迫性」の要件を満たしている場合と、「非代替性」「一時性」を加えた3つの要件を満たしている場合とする。

〇 切迫性とは、患者本人又は他の患者の生命及び身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。 気管(切開)チューブ・中心静脈カテーテル・動脈カテーテル等の処置を行われている場合

〇 非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する看護(介護)方法がないこと。

〇 一時性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

4.身体拘束を行う場合の対応

1)(適応要件の確認と承認) チームの構成員が「適応の要件」から協議し、医師が最終決定をする。

2)(患者本人及び家族への説明) 身体拘束を行う場合、チームの構成員は、身体拘束の目的、理由、内容、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に患者本人又は家族に説明し同意を得る。

但し、緊急やむを得ない場合(切迫性)は危険が回避できるまで身体拘束の同意を得る。

説明時は「身体拘束に関する説明同意書」に従って説明し、患者本人又は家族の理解と同意を得る。

緊急に身体拘束の必要性が生じた場合は、電話にて説明し承諾を得る。

(承諾を得る際、承諾者の氏名・続柄をカルテに記載しておく)

3)(計画・立案) 計画に基づかない身体拘束は行わない。但し、緊急の場合は事後直ちに立案する。

・代替ケアや方法がなくやむを得ない場合、身体拘束制限のケア方法・時間などについてケアプランを立案する。

・患者や家族に緊急やむを得ない経過、身体拘束の方法、時間、期間などについてケアプランを基に説明し、理解と納得を得て患者本人または家族の同意を得て実施する。

4)(記録) 緊急でやむを得ず身体拘束を行う場合には、その状態および時間・患者の心身の状況、緊急かつやむを得なかった理由を記録しなければならない。

・身体拘束状況における日々の心身の状態を観察し記録する。

・身体拘束の時間、時間帯は明確に記載すること。

・早期解除のために、身体拘束の必要性の有無を常にカンファレンス等で検討し、検討内容を記録する。 (「身体拘束指示・評価シート」を使用する)

・記録内容は、スタッフ間・家族等関係者間で情報を共有する。

・身体拘束の開始、終了の記録は常に行う。

・身体拘束の必要な状況が解消した場合、速やかに解除しその状況を記録する。

5.身体拘束の対象となる具体的な行為

1)以下の具体的行為は、切迫性の適応要件を満たしているため協議は必要としない。

① 気管(切開)チューブ・中心静脈カテーテル・動脈カテーテル等を抜かないように四肢のすべてまたは一部、体幹に安全帯を使用する。

2)以下の具体的行為は身体行動制限と定義し、実施に際して適応要件を満たしているかの協議が必要。

① 点滴・経管栄養などのチューブを抜かないように、四肢のすべてまたは一部に安全帯を使用する。

② 点滴・経管栄養などのチューブを抜かない、または皮膚を掻きむしらないように、ミトン型の安全 帯を使用する。

③ 行動を落ち着かせる為の薬剤投与。

④ 徘徊・転落しないように、車椅子や、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛ったり、ベッドから転落しないようにベッド柵を紐で固定したりする。

⑤ベッド全体を柵で囲む(サークルベッド)。

⑥ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑦ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐で縛る。

⑧ 自分の意思で開くことができない部屋等に隔離する。

※(厚生労働省身体拘束ゼロ作戦推進会議:「身体拘束ゼロへの手引き」)

これらはあくまで例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意する。

6.身体拘束廃止のための取り組み

1)身体拘束廃止に向けて、組織的に対応すること。

2)病院職員共通の意識を持ち対応すること

3)身体拘束をしないために、原因・誘引の除去に努力する。

4)事故発生予防の環境作りと応援体制を行う。

5)代替策を常に検討していく。

6)毎年研修プログラムを検討し、全職員対象に年1回以上の研修を行う。

7.指針についての取り扱い

この指針は、身体拘束最小化チームを中心に必要に応じて改定を行い、年1回必ず見直しを行う。

令和6年5月20日 制定

聖ヨハネ病院 病院長

訪問診療

聖ヨハネ病院訪問診療は平成24年9月からご自宅におられても施設におられても心のつながりを重視した手厚い訪問看護と連携して診療を行ってまいりました。

北九州市内では約700名とトップクラスの訪問患者様数を診させていただいております。

定期の訪問以外だけではなく看護師、医師の24時間オンコール体制に加え、土日、祝日にかかわらずゴールデンウイーク、盆、正月往診も精力的に行っております。

住み慣れた場所、施設で安心して患者様が1人1人の人生を共に歩むという医療を行っていきます。

聖ヨハネ病院の訪問診療のご紹介

聖ヨハネ病院は平成24年9月からご自宅に直接伺い、北九州市内約700人の訪問診療を行っております。

通院が出来ない症状のある患者様・足腰が弱いために公共交通機関等で通院が出来ない患者様、

また施設入居の患者様等を診療させて頂いております。

なるべく病院以外などご自宅で生活をしたいと望まれる方・健康に不安な方・毎日医療が必要な方、などの生活のサポートを致します。

その中でも病気はいつ襲ってくるかわかりません。当院では、がんの方の緩和ケア及びその他の疾患で病状の悪化時に、受け入れ可能な病床も用意しております。

また、土日祝日悪化時にも対応できるように、緊急でもご自宅まで往診致します。

土日祝日は同様に外来も開けておりますので、諸検査、CT、MRIを速やかに撮影することが可能です。

住み慣れた場所で安心して患者様が1人1人の人生を共に歩むという医療を今後も行って参ります。

新規訪問診療に関しての問い合わせ(他施設や在宅)

•通院が難しい方は訪問診療を行いますので、お気軽にお問合せ下さい。窓口は地域連携室となります。

地域医療連携室 TEL:093-663-1188

FAX:093-663-1181

担当:中村

聖ヨハネ病院 訪問看護

ご高齢であっても、ご病気でも、

『自分の家で過ごしたい』『できれば最期まで自宅にいたい』

と思っておられる方が数多くいらっしゃいます。

でも、本当に自宅で療養できるの?

家族に介護の経験がなくてどうしていいかわからない。

家族が昼間仕事に行くので、自宅で過ごすことが難しい。

一人暮らしを続けたい。

など、ご不明なことやご不安がたくさんあるかと思います

しかし、聖ヨハネ病院の訪問看護はそのような患者様やご家族に寄り添い、

問題を解決しつつ、患者様、ご家族と共に歩んでいく看護を行っています。

また、緊急時に何か起こったときは、いつでも緊急連絡・相談・訪問を

24時間365日お受けしており、常に聖ヨハネ病院の医師と連携しています。

夜間休日などでも、気になることはご遠慮なくお電話ください。

患者様の状態が安定しているときの定期的な訪問から、

緊急で医療処置が必要な状態の対応まで、ご自宅にお伺いして行います。

そのようにしてご自宅で過ごされる間にも、医療介護ニーズは日々変化いたします。

その際は、緊急時の入院や介護保険サービスの提案などのご相談もさせていただきます。

『できるだけ自分の家で過ごしたい』

聖ヨハネ病院訪問看護は、その思いに寄り添い、住み慣れた家での生活を

ご自分らしく過ごして頂けるようサポート致します。

聖ヨハネ病院は国が推奨する地域包括ケアや地域医療構想のなどに従い、医療を行っています。

ここではいくつかの機能をご紹介いたします。

1.在宅患者様の緊急受入れとして

人はいつどんな病状の悪化など医療の必要性が出るかわかりません。

当院外来は、X線だけではなく緊急でCTやMRI、各部位エコーを行うことが可能です。血液検査も同様で院内ですぐ結果が出るようになっております。

症状によっては往診も行います。速やかに判断し、早期に治療をいたします。場合によってはそのまま入院も受け入れています。

2.発熱外来として

コロナ禍が長引く中、当院は「発熱外来」に力を入れています。

院内にPCR検査(スマートジーン)を4台そろえ、一般の外来とは完全に遮断し、患者様の診察ごとに室内を消毒しておりますので、安心して受診できます。

また「陽性者」月に約80名や「濃厚接触者」も受け入れております。

お問い合わせは 093-663-5100(代)まで

聖ヨハネ病院外来 Q&A

Q1 紹介状がなくても診てもらえますか?

A1 当院はいつでも誰でも気軽にかかれる病院を目指しております。紹介状がなくても診察いたします。

Q2 紹介状がないと医療費が高くなると聞いたのですが。

A2 当院は紹介状がなくても初めて受診される方は、初診料しかいただいておりません。

お気軽に受診してください。

Q3 予約なしでもCTやMRIの検査をしていただけますか?

A3 当院は患者様の必要に応じてCT、MRIだけでなく、院内にて血液検査(生化学、末梢血液、凝固、血液ガス分析)を行っており

すぐに治療方針を決めて治療を開始します。(一部検査を除く)医師にご相談ください。

当院は「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。

■ 他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。

■ 健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

■ 介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。

■ 夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。

【TEL】

救急電話相談:#7119(092-471-0099) 医療機関案内・在宅救急電話相談

こどもの救急電話相談:#8000(092-731-4119)

【URL】

https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成28年2月より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行することと致しました。

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

令和6年6月1月

聖ヨハネ病院

医療情報・システム基盤整備体制充実加算に関する掲示

当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行なっています。

■ オンライン資格確認を行う体制を有しています。

■ 特定健診情報、薬剤情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

2023年4月1日より、健康保険法の診療報酬改定に基づき、再診時に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」(2点)を算定させていただきます。受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意されなかった場合、追加のご負担が発生します。

(例 受診時にご自身でマイナ保険証をカードリーダーにかざし、特定健診情報や薬剤情報等の提供に同意していない、通常の保険証を提示した など)

| 区分 | 診療情報の提供 | 診療点数 | |

| マイナンバーカードを利用しない場合 | 初診 | なし | 4点 |

| マイナンバーカードを利用した場合 | 初診 | あり | 2点 |

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

令和6年1月1日 改訂

病院長

医療DX推進体制整備加算に関する掲示

当院はオンライン資格確認について、下記の整備を行なっています。

•オンライン資格確認を行う体制を有しています。

•特定健診情報、薬剤情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。

2024年6月1日より、健康保険法の診療報酬改定に基づき、初診時に「医療DX推進体制整備加算」(8点)を算定させていただきます。

当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。

初診時の機能強化加算に関する院内掲示

当院は「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。

他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。

•健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

•介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。

•夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。

•他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。

•健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。

•介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。

•夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。

【TEL】

救急電話相談:#7119(092-471-0099) 医療機関案内・在宅救急電話相談

こどもの救急電話相談:#8000(092-731-4119)

【URL】

https://www.fmc.fukuoka.med.or.jp

地域連携室のご紹介

患者様相談窓口

専門スタッフが患者様やご家族様の様々なご相談をうかがっております。

看護師1名、社会福祉士1名、連携事務1名

その他、必要に応じて専門のスタッフが対応致します。

・受付時間 : 月曜~金曜 9:00~17:00

・場 所 : 1階 地域医療連携室

・お問合せ : 093-663-1188

相談内容・当院への入院についてのご相談

・転院や退院にむけてのご相談

・在宅ケアを受けて自宅で療養したい

・介護保険の申請や利用方法をしりたい

・苦情相談

・誰に相談してよいのかわからない など

相談料 : 無料

* ご相談内容についての秘密は厳守いたします。

* 入院中の方で来室困難な場合には病室まで伺います。

* お待たせする場合がございますので、事前にお電話ください。

▼お問合せ

・入院・緩和ケア外来について

地域医療連携室 093-663-1188

・その他お問合せについて

病院代表 093-663-5100

聖ヨハネ病院 セカンドオピニオン指針

診療を行う上で、患者様やご家族様が正しい情報に基づいて医師と十分に話し合い、納得して

治療を受けることが大切ですが、病態や治療に対する不安から「別の医師の話も聞いてみたい」と思うことがあるかもしれません。診断や治療の選択などについて、違う医療機関の医師に意見を求めることを「セカンドオピニオン」といいます。

セカンドオピニオンは、今後も当院で治療を継続することを前提に利用するものであり、以下のような場合に利用することができます。

・他に治療法がないか他の医師にも相談したい…

・もっと納得した上で検査や治療を受けたい…

・先生の話に納得いかない部分がある…

患者様はいつでも十分な診療情報の元、他院のセカンドオピニオンを受ける権利を持っており、

当院では治療について、選択の自由と自己決定の権利を保障しています。

当院での医療行為に少しでも不安を覚えたり疑問を持つ場合には、遠慮なく

別の医師の意見(セカンドオピニオン)をお聞きになりたいというご希望を申し付け下さい。

1. 受診する医療機関を患者様に決めて頂き、当院医師が診療情報提供書を作成いたします。

2. 検査結果及び画像所見等、診察に必要なデータを当院より提供致します。

3. 個人情報保護を考慮し、診療情報提供書は原則ご本人様にお渡しいたします。

4. 受診先から示されたセカンドオピニオンは、診療情報提供書の返書として受け取り、以降の当院での治療につきましては、患者様ご本人の意思を尊重いたします。

5. 受診先の医療機関へ連絡を行い「受診方法」「予約日」「自費」「必要書類」等の確認を行ってから受診してください。

医療法人はるか 聖ヨハネ病院 病院長 植村佑介

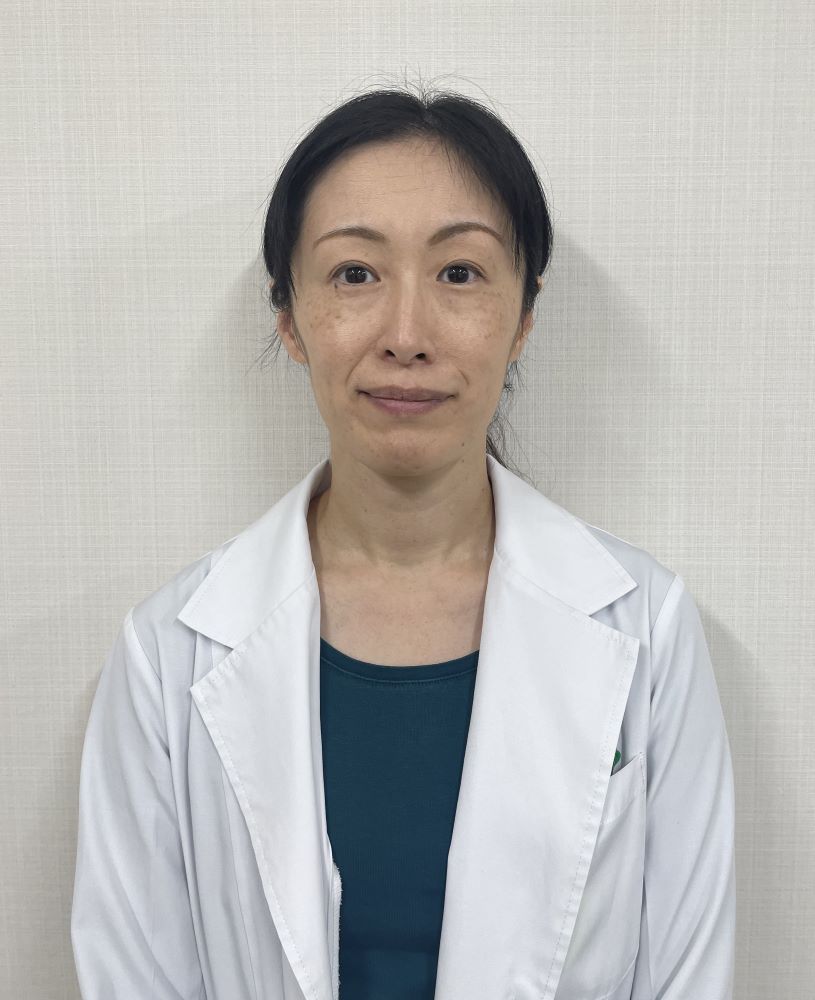

医療機器共同利用のご案内

利用可能な検査

•CT検査(造影剤検査はお受付しておりません)

•MRI検査(造影剤検査はお受付しておりません)

•超音波検査(心臓、下肢静脈、下肢動脈)

•上部内視鏡検査(鎮静剤を使用しての検査はお受付しておりません)

事前契約について

医療機器共同利用については、事前契約が必要です。「医療機器共同利用契約書」をダウンロードしていただき、記名・押印後に当院まで郵送して下さい。(2通)

共同利用の流れ

1.代表電話へご連絡いただき、『医療機器共同利用で○○検査の予約でお電話しました』とお伝えください。

※FAXでの受付も行っております。FAX予約の場合は「医療機器共同利用依頼書」をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、送信(093-663-1181)してください。確認後、担当者よりお電話をさせていただきます。

2.担当者へお繋ぎいたしますので、検査希望日をお伝えください。

3.医療機器共同利用依頼書をFAX(093-663-1181)にてお送りください。

【MRI検査を希望される場合】

「MRI検査 同意書・問診票」をダウンロードしていただき、患者様へ説明及び署名取得後に放射線科宛にFAXして下さい。

【上部内視鏡検査を希望される場合】

「経鼻内視鏡 注意事項・問診票」「上部消化管内視鏡検査 説明・同意書」をダウンロードしていただき、患者様へ説明及び署名取得後に外来看護宛にFAXして下さい。

4.当院より依頼元医療機関様宛へ『予約票』をFAXいたします。

5.患者様へ検査の注意事項を説明の上、予約票をお渡しください。

「受診及び各検査の注意事項について」をダウンロードしてきただき、検査予約日までに患者様へご説明下さい。

6.当院にて検査施行。

当日は以下のものをご持参していただくよう患者様へお伝えください。

□予約票(当院より依頼元医療機関へFAXいたします)

□医療機器共同利用依頼書(原本)

□保険証もしくはマイナンバーカード

□MRI検査、内視鏡検査をされる方は同意書及び問診票(原本)

7.検査結果を貴院へ郵送いたします。

8.ご依頼元医療機関にて診察、結果説明をしていただき、検査料の算定及び料金の徴収をお願いいたします。

9.当院から請求書を送付いたします。

10.ご依頼元の医療機関にて診療報酬請求をお願いいたします。レセプトには(画診共同)と記載をお願いいたします。

11.期日内に当院指定の銀行口座にお支払いをお願いいたします。

費用について

•CT検査…10,200円(撮影料9,000円/電子画像管理加算1,200円)

読影は行っておりません。

•MRT検査…14,500円(撮影料13,300円/電子画像管理加算1,200円)

読影は行っておりません。

•超音波検査(心臓)…8,800円

•超音波検査(下肢血管)…4,500円

•超音波検査(頸動脈)…3,500円

•内視鏡検査…11,400円

お申込み・お問い合わせ先

医療法人はるか 聖ヨハネ病院

〒806-0012福岡県北九州市八幡西区陣山1丁目4-28

代表電話:093-663-5100

外来FAX:093-663-1181

受付時間:9:00‐17:00(受付時間外のFAX申込みについては、翌診療日の対応となりますので。ご了承ください。)

診療機器

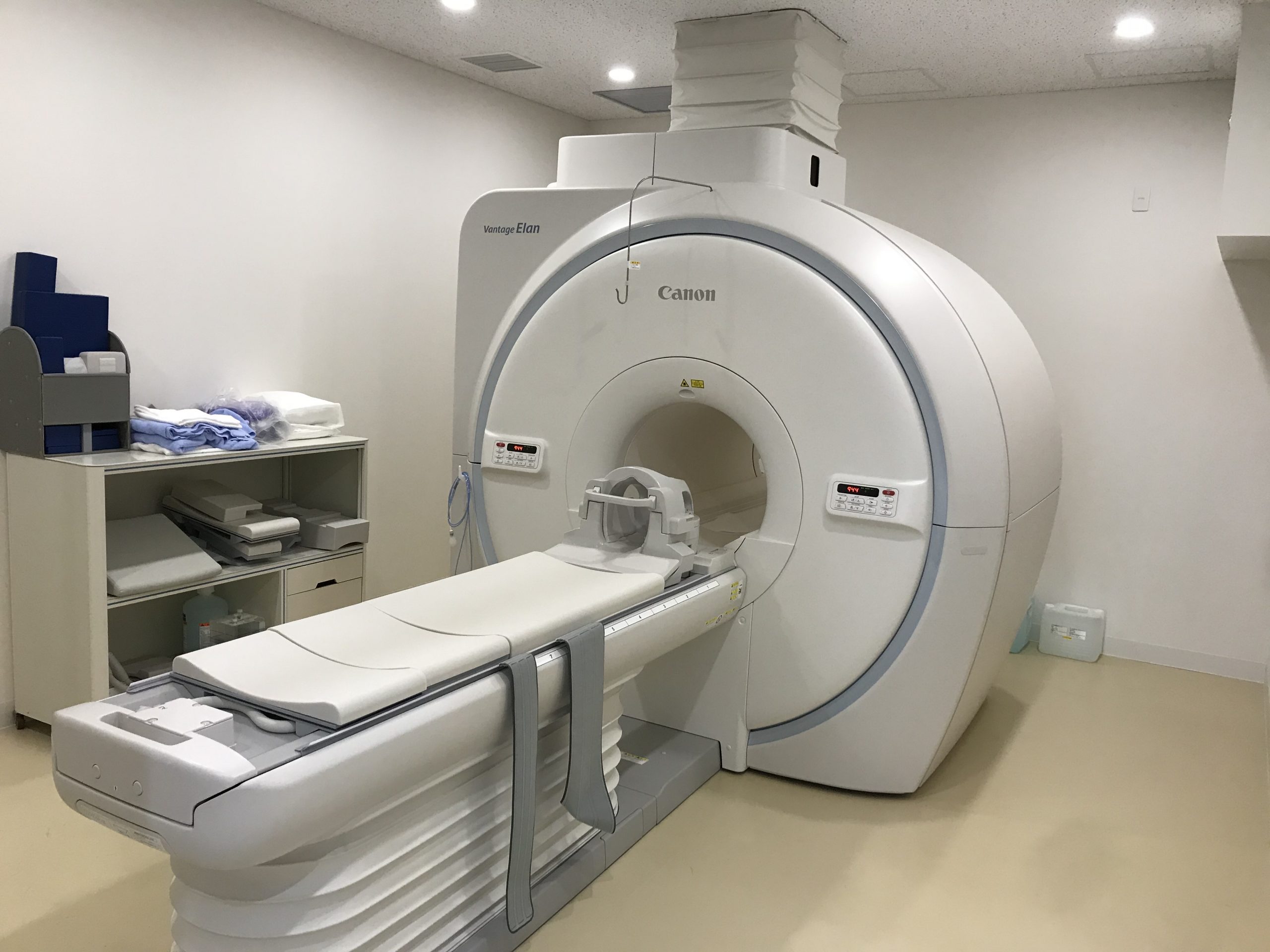

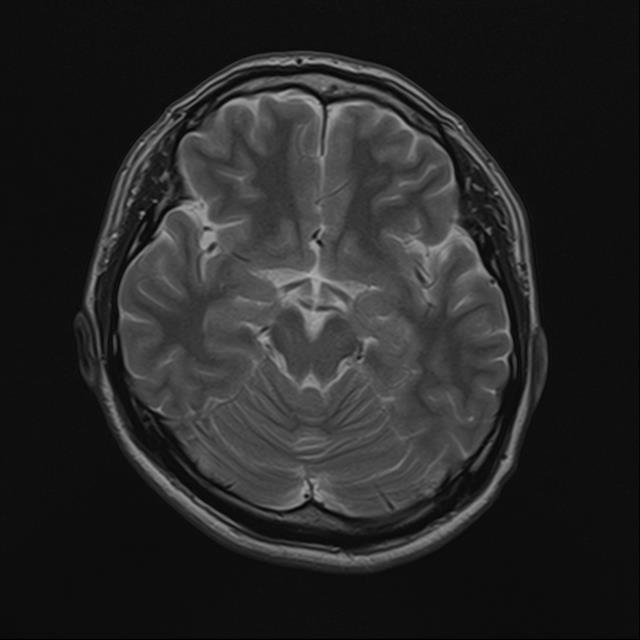

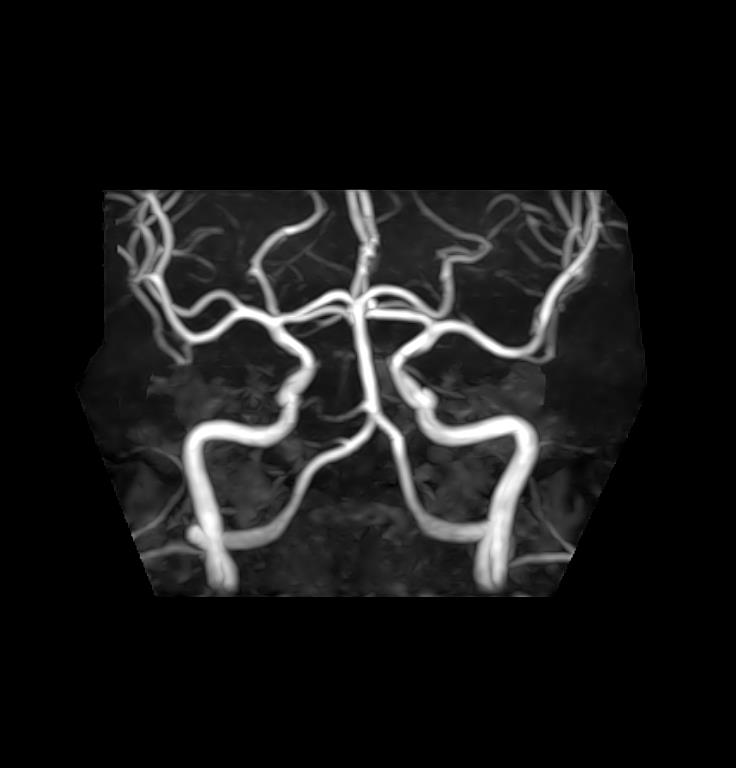

MRI

MRI検査

MRI(Magnetic Resonance Imaging;磁気共鳴画像)とは、強力な磁力を利用して生体内部の情報を画像化する方法でCT検査とは異なった情報が得られます。

また、血管を描出すMRA(MRAngiography)と呼ばれる画像を比較的簡便に撮像する事ができます。

検査内容

電磁場を発生するトンネル状の機械に検査台に寝た状態で入り、検査を行います。検査中、非常に大きな音がしますので耳栓で対応しています。検査時間は20~30分位の検査です。

安心して検査がおこなえるよう心掛けておりますので、不安・心配なことがございましたら

担当の診療放射線技師まで遠慮なくご相談下さい。

検査前に

・強い磁場の中で検査を行いますので、磁性体(金属類、カイロ、磁気カード、入れ歯、補聴器、心臓ペースメーカなど)を検査室に持ち込む事ができません。事前にスタッフも一緒に確認して撮影を始めます。

・検査着を用意していますが、検査当日はなるべく着替えやすい服装でお願い致します。

・検査の内容によって、食事制限/前処置、造影剤の使用が必要な場合があります。

・閉所恐怖症の方や、以前のMRI検査時に気分が悪くなった方などは、事前に検査スタッフにお申し出下さい。

CT

CT検査

CT(Computed Tomography)とは、コンピュータ処理された断層画像のことです。基本的に水平断といわれる輪切りの画像を提供しますが、必要なら冠状断、矢状断、3D(3次元)画像など任意の画像を構築できます。

検査内容

X線を発生するトンネル状の機械に検査台に寝た状態で入り、検査を行います。

10秒~25秒位の息止めが数回あります。検査時間は単純撮影で5分位です。安心して検査がおこなえるよう心掛けておりますので、不安・心配なことがございましたら

担当の診療放射線技師まで遠慮なくご相談下さい。

検査前に

・検査の内容によって、食事制限/前処置、造影剤の使用が必要な場合があります。

・CTで受ける放射線被ばくは、撮影法の工夫などで極力被ばくを抑えて検査を施行していますので、安心して検査を受けて下さい。

・胎児は、放射線感受性が高いので、妊娠中、またはその可能性がある場合、事前にスタッフに申し出てください。

内視鏡検査

胃内視鏡検査

胃内視鏡で早期発見を目指す疾患には、胃がん、食道がんなどの悪性疾患と胃ポリープ、胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などがあります。

また、がんを疑う病変が見つかった場合、内視鏡の先端から、鉗子(組織をちぎりとる部品)を用いて、組織を採取します。

その組織(ちぎりとった粘膜など)を顕微鏡で検査することで病気を診断します。

胃を直接観察し、組織を採取もできるのは、胃内視鏡検査の大きな特徴です。

検査内容

柔軟性のある電子スコープを用いて検査します。スコープの先端にはカメラが装着されており、モニタテレビに食 道・胃・十二指腸の内部を写し出して直接観察し診断する検査です。当院では、経口に比べて苦しくない・痛みの少ない「経鼻内視鏡」を用いて検査いたします。経鼻内視鏡は、従来の経口内視鏡(口から入れる胃カメラ)に比べ、口径が細く、鼻孔から挿入するため、検査中の咽頭反射(吐き気)が少なく、痛みも殆どありませんので、検査が楽に受けられます。

また大きな特徴として、検査中に医療スタッフとの会話が可能です。検査を受けている時も、患者さんの思いや状況を伝えられるので、精神的な不安も軽くなります。検査時間は、前準備を含めておおよそ1時間ほどかかります。

こんな症状のある方は内視鏡検査(胃カメラ)を受けましょう

・みぞおちのあたりの痛みのある方

・胸焼け、もたれ感のある方。

・食欲不振、体重減少のある方。

・胃潰瘍、十二指腸潰瘍の既往がある方。

・黒い便は胃や十二指腸からの出血を考える症状なので、緊急検査の適応です。

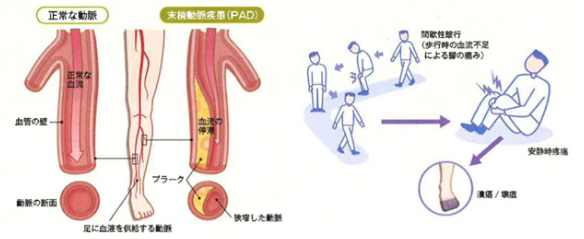

ABI検査

足関節上腕血圧比

ベッドに仰向けに寝ていただき、両手上腕、両足首の4ヶ所に血圧計を巻き、手首に心電図電極、胸に心臓の音を拾うマイクを乗せて測定します。

検査時間は装着時間含め約10分です。

カラー印刷で分かりやすい結果用紙をお返しします。

検査内容

両手(上腕)両足(足首)の血圧を同時に測ることによって、動脈硬化を調べる検査です。

ご自身の血管の健康状態を知ることで、動脈硬化の予防、早期発見につながります。生活習慣の改善に努めるとともに、定期的に検査することをお勧めします。

脳波検査

一般脳波検査

脳の細胞が働くときに出る電気信号を、波形として記録する検査です。ベッドに仰向けに寝ていただき、頭皮に多数の小さな皿状の電極をクリームで貼り付けて検査します。

痛みやしびれなどは一切ありません。検査時間は、おおよそ1時間ほどかかります。

※睡眠時の脳波を記録するために、眠りやすくする薬を服用していただくことがあります。

検査内容

脳の全体的な働き具合を調べ、脳血管障害や脳炎、てんかんなどの診断や治療に役立てます。

筋電図検査

筋電図検査

体を動かす筋肉が興奮する際に発生する活動電位を記録することによって、

動けと命令する神経に問題があるのか、命令に従う筋肉に問題があるのかを評価する検査です。

神経伝導検査と針筋電図検査という2種類の検査があります。

神経伝導速度

神経伝導検査は、手や足の神経(末梢神経)の機能を調べる検査です。

手足の神経に弱い電気で刺激をし、その刺激の伝わる速さを見ます。

電気で刺激をするためにや痛みを伴う検査ですが、体に害があるものではありません。

針筋電図検査

針筋電図検査は、筋肉に細い針を刺して力を入れたり抜いたりしていただき、

その筋肉に動けという命令を伝える神経に障害があるのか、

命令に従う筋肉自体に問題があるのかを見分けることのできる検査です。

筋肉に針を刺すため、やや痛みを伴う検査です。検査に要する時間は、およそ10分~40分程度です。

◆主な入院対象者

急性期病院での治療後、自宅や施設への退院に不安のある方、在宅療養中に病状が不安定になった方などに対し、医療管理、診療、看護、リハビリを行なうことを目的とした病棟です。

一般外来、発熱外来受診後の入院も可能です。

◆入院中の治療

必要に応じ点滴、内服での治療を行います。また、在宅復帰をスムーズに行うため主治医、看護師、リハビリスタッフ、在宅復帰支援担当者が協力して、患者様のリハビリや在宅復帰支援(相談・準備)を行っていきます。

主な入院例

・自宅や介護施設などで生活中に肺炎や発熱、外傷などで入院診療が必要な方

・自宅や介護施設などで生活中の方で、誤嚥予防や日常生活動作(ADL)向上のためのリハビリテーションが必要な方

・骨折などの術後で継続したリハビリが必要な患者様

・急性期治療を経過し、病状は改善したがもう少し経過観察が必要な患者様

・在宅復帰するには不安があり、様子を見ながら在宅復帰を進めたい患者様

・住宅改修や環境整備

・諸手続き等で在宅での療養に一定の時間が必要な患者様

・短期レスパイト入院をご希望の方

退院基準

・点滴治療、内服治療を行い病態が改善したら退院となります。

・リハビリを行い日常生活動作が改善したら退院となります。

・レスパイト入院に関してはご家族様が休むことができたら退院となります。

・患者様およびご家族が退院を希望しているときは退院調整を進めていきます。

その他

・入院期間は最長で60日程度となっています。

※「2-3日から、2-3週間」など短期間の繰り返し入院も可能です。

・面会に関してはその時の状況に応じて対応しております。

◎緩和ケア病棟について

『緩和ケア』は、以前から『ホスピス』という、病状の終末期に特化した医療の流れを汲んでいます。現在の緩和ケアは、終末期のみならず、病期に関係なく、病状に関わる体や心の お辛い症状を和らげることを目的としています。症状に応じたお薬の調整やケア、また患者さまやご家族さまの様々なお悩みの相談にご対応します。血液検査やCT・MRI検査、心電 図、超音波検査なども必要に応じて行うことが出来ます。

◎聖ヨハネ病院 緩和ケアの歴史

北九州市下到津に1999年に開院しました。日本で6か所しかない(2021年2月時点) 独立型緩和ケア病院でした。長年、北九州唯一の緩和ケア病院として、各地域の患者さま・ ご家族さまや医療機関からのニーズに応えられるよう診療してまいりました。そして開院から21年目の2020年2月に現在の新病院に移転しております。

◎入院について

当院緩和ケア外来の通院や訪問医療をうけながら、もしくは他院入院中に紹介いただき、当院緩和ケア病棟に入院することができます。目的やタイミングは様々です。例えば以下のようなものがあります。

1.症状調整入院:症状の緩和のための薬剤調整などで、集中的に一時入院いただき、症状が 和らいだら退院する短期的な入院です。

2.レスパイト(休息) 入院:患者さま自身や介護されるご家族さまが、自宅療養に疲労を感じた時、もしくはご家族さまの都合(お仕事やイベントなど)で一時的に自宅での療養が困 難になった時などの一時的な入院です。

3.在宅療養準備入院:自宅でなるべく過ごしたい方が、在宅療養のための訪問看護や訪問診療、訪問介護などを整える間の、一時的な入院です。

4.通常入院:自宅生活が困難となり、病院の中で残された時間を療養したい方の入院です。なお、入院回数に関しては特に制限はありません。

◎入院中に受けられるセラピーなどのご紹介

・アロマセラピー:講習を受けたスタッフにより、アロマオイルを用いた手や足のマッサージを行います。

・音楽療法:音楽療法士がお部屋にて音楽を通じて、心のケアを行います。

・理学療法理学療法士がリハビリやマッサージなどを通じて、心身の苦痛を和らげます.

・イベント食:毎月季節のイベントに合わせて、栄養士や厨房スタッフが食事でのお祝いを行います。

・移動販売:地元の移動販売にご協力いただき、毎週買い物を楽しんでいただきます。

・ペットの面会:ペットも大切なご家族ですので、一緒に面会いただくことができます。

他にも様々な工夫を取り入れながら、患者さまやご家族さまに少しでも穏やかな日々を過ごして頂けるよう努めております。

医療法人はるか 聖ヨハネ病院 病院代表 093-663-5100

リハビリテーション科

当院のリハビリテーション科は、発症後急性期~生活期、終末期においてリハビリテーションを必要とされる方に、

理学療法士・作業療法士が切れ目のない最適なリハビリテーションサービスを提供しています。

【発症後急性期~生活期のリハビリテーション】

入院中は、再び身体機能と生活動作・活動を獲得し「その人らしい生活」を取り戻すことを目的に、チーム医療を実践しております。

通院可能な方、または退院後に継続したリハビリテーションを希望される方は、外来にて、住み慣れた地域で安心した生活が送れるように支援を行なっております。

<地域包括ケア病棟のリハビリテーション>

主に運動器疾患・脳血管疾患・指定難病(パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症等)等の様々な患者様を対象に、その方にあったリハビリテーションを行い「その人らしい生活」を取り戻すことを目的にしています。

当院では発症後急性期~生活期の患者様へ、最大60日間のリハビリテーションを提供しています。ご自宅の方や他の病院で治療後の方で、「もう少しリハビリ」をしたいと希望される方はぜひご相談下さい。医師、看護師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、社会福祉士など、専門職がチームで最適な支援をさせて頂きます。

<外来のリハビリテーション>

病院を退院され社会生活への復帰が困難な方、また慢性症状(腰・膝の痛み・肩こりなど)、交通外傷、労働災害に遭われた方等へのリハビリテーションを行っております。

患者様が日常生活を送る上で、「仕事などで入院は難しいが、リハビリでしっかり治したい」方へ役割再獲得や社会参加を目的に、機能の回復を援助します。また、外来リハビリテーション終了後も機能を維持するために、自主トレーニングやセルフケアの指導を行ないます。

【在宅生活期のリハビリテーション】

在宅療養されている方には、介護保険でも最適なリハビリテーションを提供できるように、デイケア(通所リハビリテーション)および訪問リハビリテーションを実施して実生活の視点で自立を支援いたします。

<通所リハビリテーション(デイケア)>

ご自分で外出が困難な方、一人では運動意欲が出ない方、みんなで楽しく運動を行ないたい方に病院からの送迎を行ない、開放的なリハビリ室で理学療法士によるリハビリテーションを行なっております。

当院のデイケアは90分という短時間で集中的に個別の運動プログラムを実施し、少しでも自分でできることを増やすことを目標にしています。

<訪問リハビリテーション>

病院に通うことが難しい方やベッド上でのお世話が必要な方に、ご自宅にお伺いして理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを提供しています。

在宅生活に必要な動作の練習、外を歩くことが不安な方への歩行練習を実施しています。

また、ベッドから起き上がることが困難な方への関節拘縮予防、痛みを和らげるためのリラクゼーションなど一人一人の状態に合わせた柔軟なリハビリテーションを行なっています。

【終末期医療におけるリハビリテーション】

緩和ケアにおけるリハビリテーションは、症状緩和や日常生活能力の維持・改善、さらには患者様のモチベーションを支える医療的ケアの内の一つとなります。

症状に応じたケアを行いながら、今まで通りの生活(人生)を続けることを目的としています。

<緩和ケア病棟のリハビリテーション>

入院時の体調・体力をできるだけ長く保てるように、理学療法士がお一人お一人の状態に合わせた「機能回復」または「体力維持」を目標にした運動やリラクゼーション等のリハビリテーション計画を立て、より良い生活を過ごして頂けるよう支援させて頂きます。

「リハビリは苦しい・つらい」などのイメージがありますが、『明るいリハビリテーション』を心掛けております。

脳ドック

-

- 脳MRI,頸動脈MRA検査を行います。

- 当日は検査のみ(待ち時間もありません)

- 診断は後日、文書により御住所へお届けします。

- 脳MRI・頸動脈MRA 20,000円(税込)

※お手元に届いた検査結果に不明な点があればいつでも来院されて下さい。

各種健康診断

-

- 基本(身長 体重 視力 聴力 尿検査)

- 胸部XP

- 心電図

- 血液検査

- 10,000円(税込)

※労働安全衛生法に準じます。

必要に応じてその他の検査も可能です

-

- 基本(身長 体重 視力 聴力 尿検査) - 4,300円

- 胸部XP - 2,700円

- 心電図 - 1,700円

- 血液検査 - 2,070~5,370円

- 各部CT・MRI - 19,000~24,500円

- 各部エコー(超音波)検査 - 4,500~11,300円

- 呼吸機能 - 4,300円

※検査内容は問い合わせ時にお伝えください。詳しくご説明いたします。

その他各種自費検査可能です

- アレルギーの原因を知りたい方

- 疾患に対するリスク検査

- 性病が心配な方

入院手続き方法

入院のお申込み

・各科外来で入院が決まりましたら、1階地域連携室で手続きを行います。

・入院予約の手続きの際に、「入院誓約書」をお渡ししますので、入院当日にご持参ください。

入院手続きに必要なもの

□健康保険証、限度適用額認定書、医療券 等

・内容を確認させていただき、その場でお返しいたします。

□入院誓約書

・入院予約時または緊急で入院される場合は当日にお渡しいたします。

□退院証明書

・他の医療機関で発行された書類で、退院後3ケ月以内であればご提出下さい。

服薬について

・スタッフがお渡しします。

・持参されたお薬は、原則として使用できるものは使用しますが、使用できない場合または病状等により今後使用できなくなった場合には、安全性を考慮し当院で処分いたしますのでご了承下さい。

入院時にご用意いただくもの

・洗面、洗髪用具:歯ブラシ、石鹸、シャンプー、くし、ひげそりなど

・食事の時に使うもの:はし、スプーン、湯のみなど

・衣類、その他:下着、病衣(ねまき)、履き物(転倒防止のためすべらないもの、履き慣れたものをご用意ください)、タオル、ティッシュペーパー、筆記具、洗濯用洗剤、テレビイヤホンなど。

・紙おむつを使用になる方は、病院で準備しますので病棟看護師にお知らせください。(代金は入院費と合わせて清算いたします。)

・持ち物には、必ず名前をお書きください。

・多額の現金や預金通帳、宝石等貴重品は病室に持ち込まないようお願いします。万が一持ち込まれても、当院でお預かり出来ません。

・原則として、電気製品の持ち込みについてはご遠慮願います。

・手術される方は、別途看護師よりご案内致します。

入院生活について

入院中の診療と看護について

・診療は、担当医師が中心となり、他の医師と協力して診療を行います。

・夜間・休日など、担当医師が不在の時には、状態に応じて当直医師が診療を行います。

・病状・治療等についてのご不明な点がございましたら、ご遠慮なく医師にお尋ねください。

・入院患者さんの看護に関する責任者として、各病棟に看護師長もしくは主任看護師がおります。何かお気付きのことやご不明なことがございましたらお尋ねください。

入院生活を快適にお過ごして頂く上での注意事項

・入院中は医師、看護師、多職員の指示に従ってください。

・入院中、患者様のお車の乗り入れは、ご遠慮ください。

・危険物の持ち込みは禁止します。

※著しく秩序を乱すような行為があった場合は、退院していただくことがあります。

□入院中の医療機関への受診について

・他医療機関での受診(薬の処方を受けることも含む)を希望される場合は、事前に主治医へご相談ください。

入院中の他科受診は、原則として家族同伴して頂きます。

□お食事について

・お食事は医師の指示により病院でご用意します。

▽食事時間は以下の通りです。

・朝食8時〜

・昼食12時30分〜

・夕食18時〜

※食事は病室・デイルームでとなります。デイルームでの食事は看護師までお知らせ下さい。

□入浴

入浴は病棟看護師の指示に従って、院内の浴室をご利用ください。

□起床・消灯時間について

・病棟によって異なるため、各病棟スタッフにお尋ねください。

□携帯電話のご使用について

・携帯電話のご使用はデイルーム、病室でお願いいたします。

□面会について

・新型コロナ感染拡大防止の為、入室・入棟制限しております。

詳しくは各病棟スタッフにお尋ねください。

□喫煙について

・当院では敷地内全て禁煙(電子タバコも含む)となっております。

・当院では、火災から入院患者さんをお守りする責任があります。

・禁煙にご協力いただけない方は、退院していただく場合があります。

□インターネットについて

・パソコン等お持ちの方は、インターネットのご利用が可能です。パスワードが必要となりますのでナースステーションまで申し出ください。

□訪問理容について

・散髪などご希望の方は、訪問理容をご紹介いたします。病棟スタッフへご相談ください。

□現金、貴重品について

・必要のない現金、貴重品などは持参しないでください。

・現金、貴重品の盗難や紛失などに十分お気をつけください。当院では責任を負いかねます。

・各部屋に金庫を設置しております。

※職員に対する金品などのお心付けは一切お断りしています。

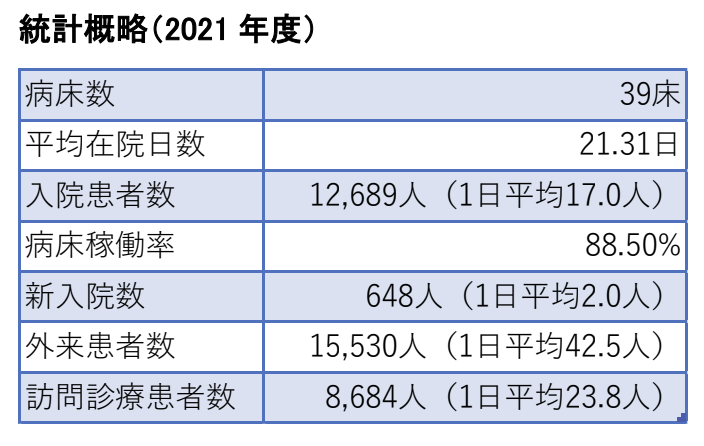

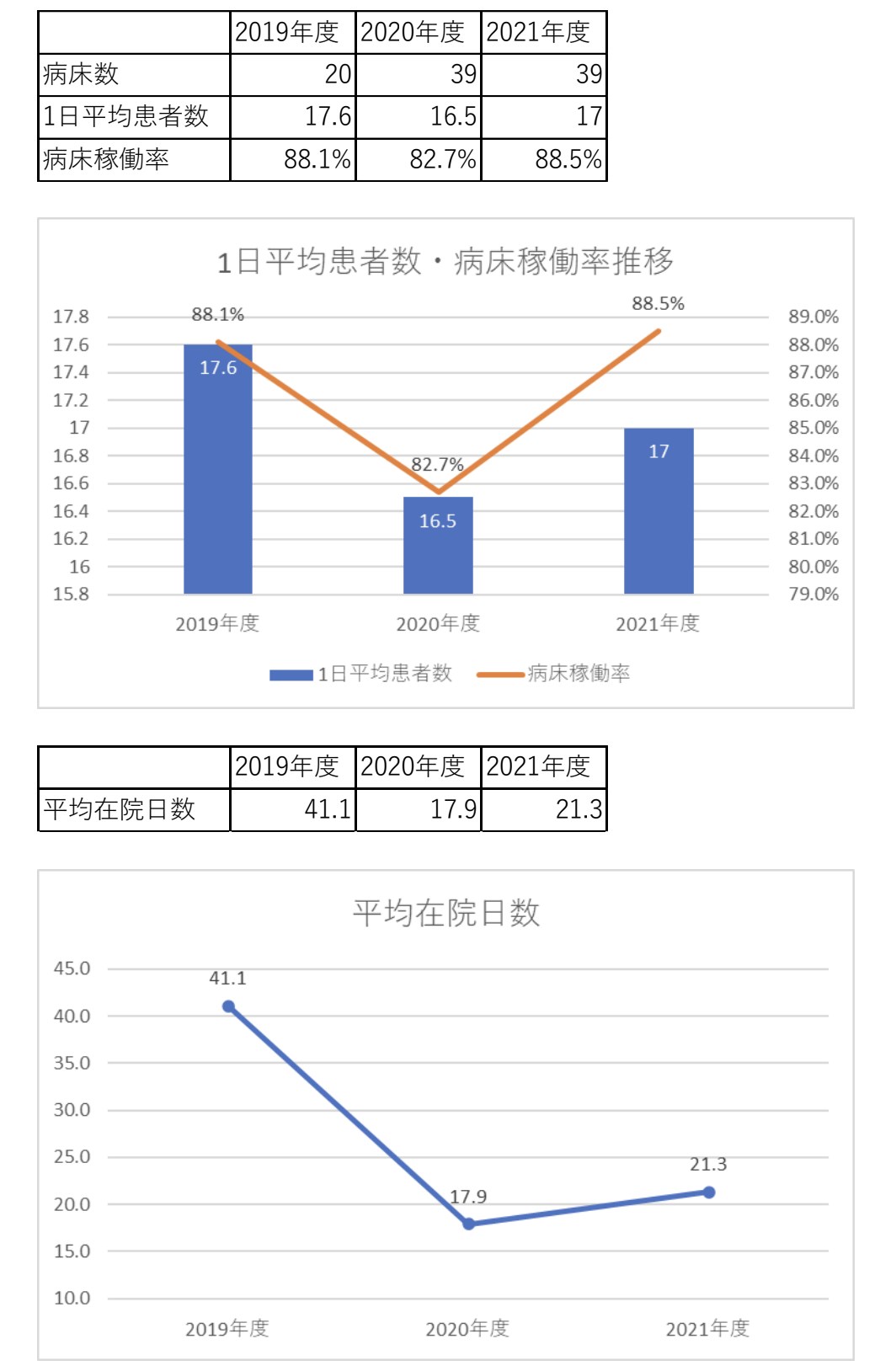

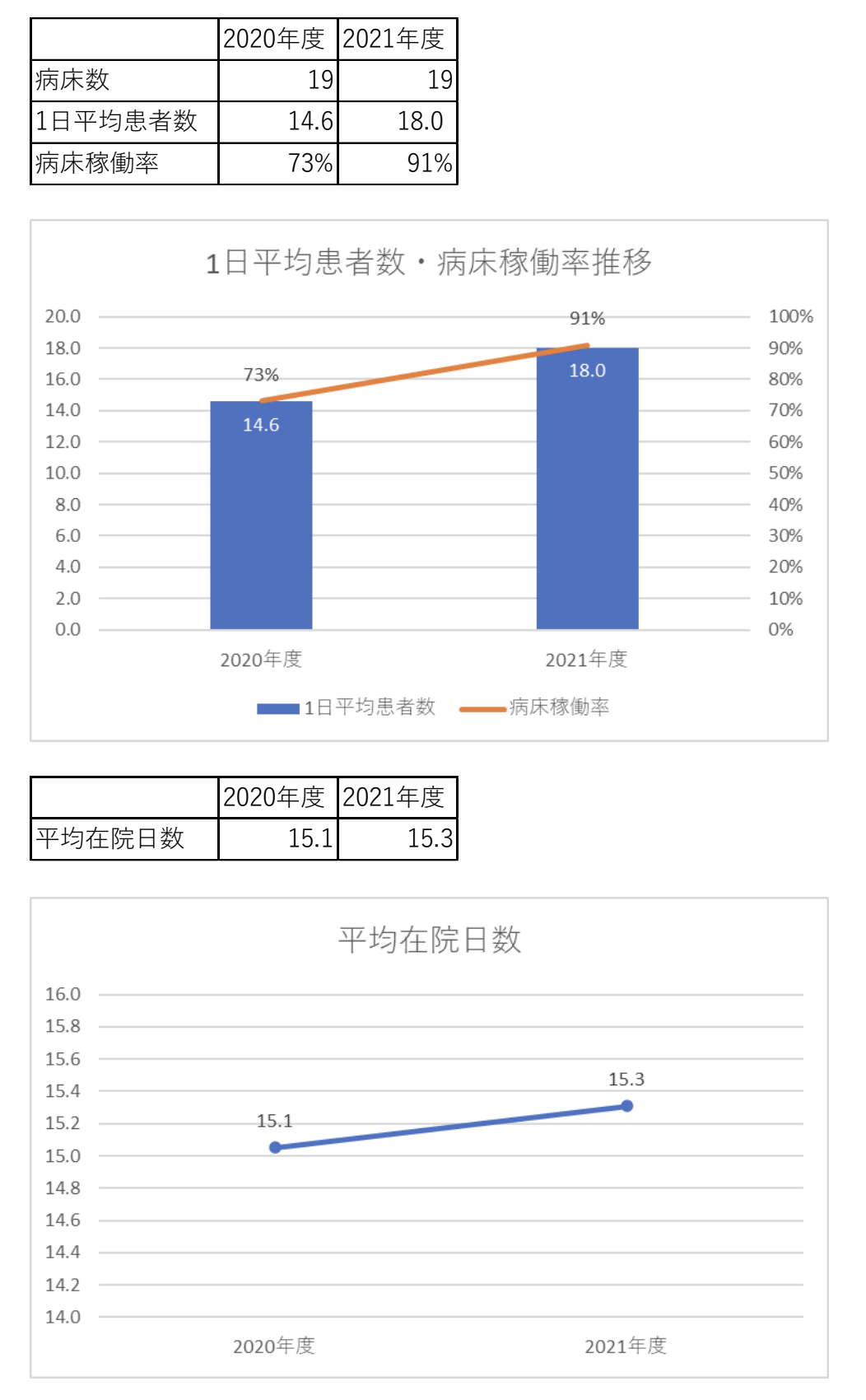

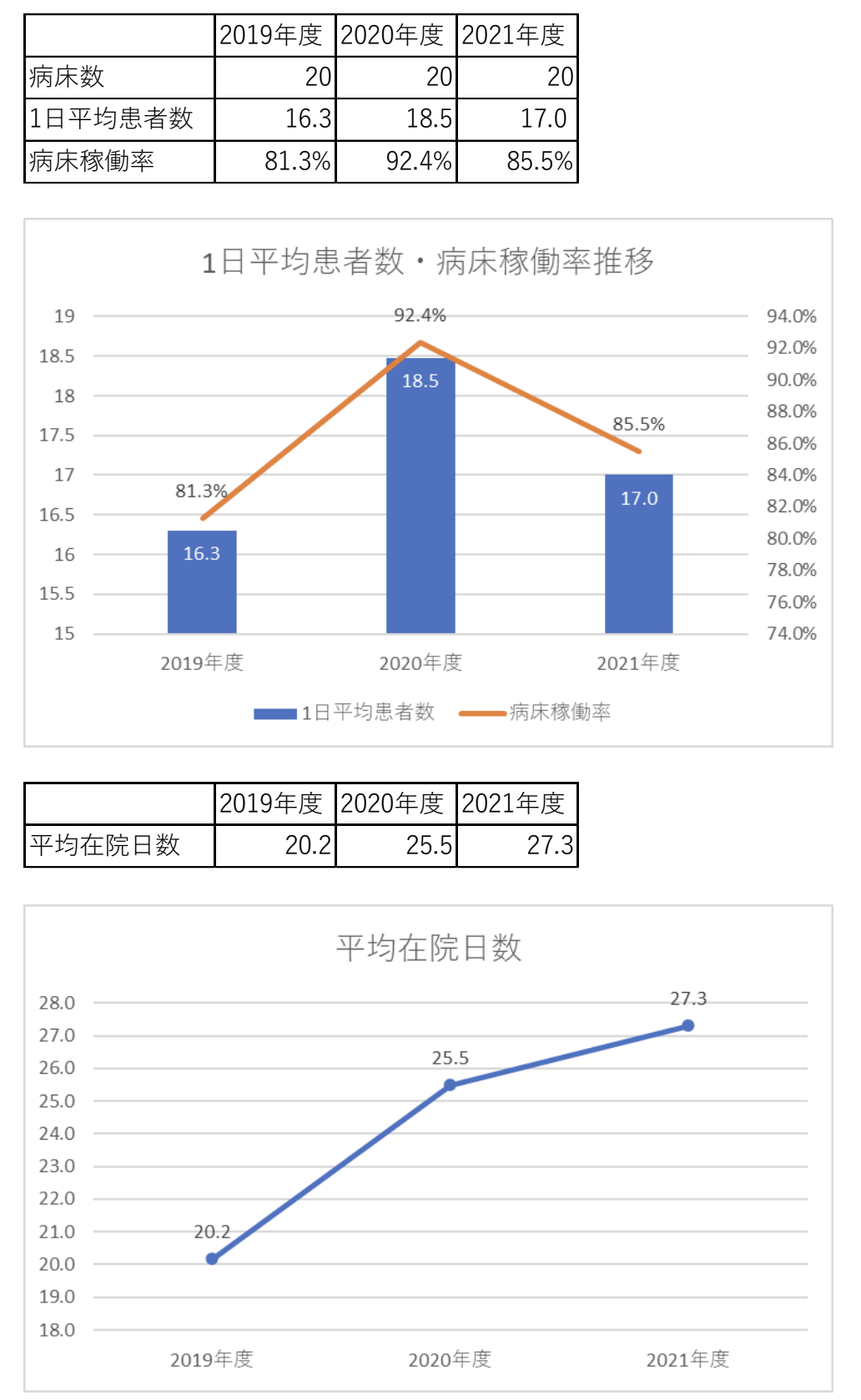

聖ヨハネ病院 臨床指標

1.1 日平均患者数・病床稼働率・平均在院日数 年次推移

(1)地域包括ケア病棟(2 階:19 床)年次推移

(2)緩和ケア病棟(3 階:20 床)年次推移

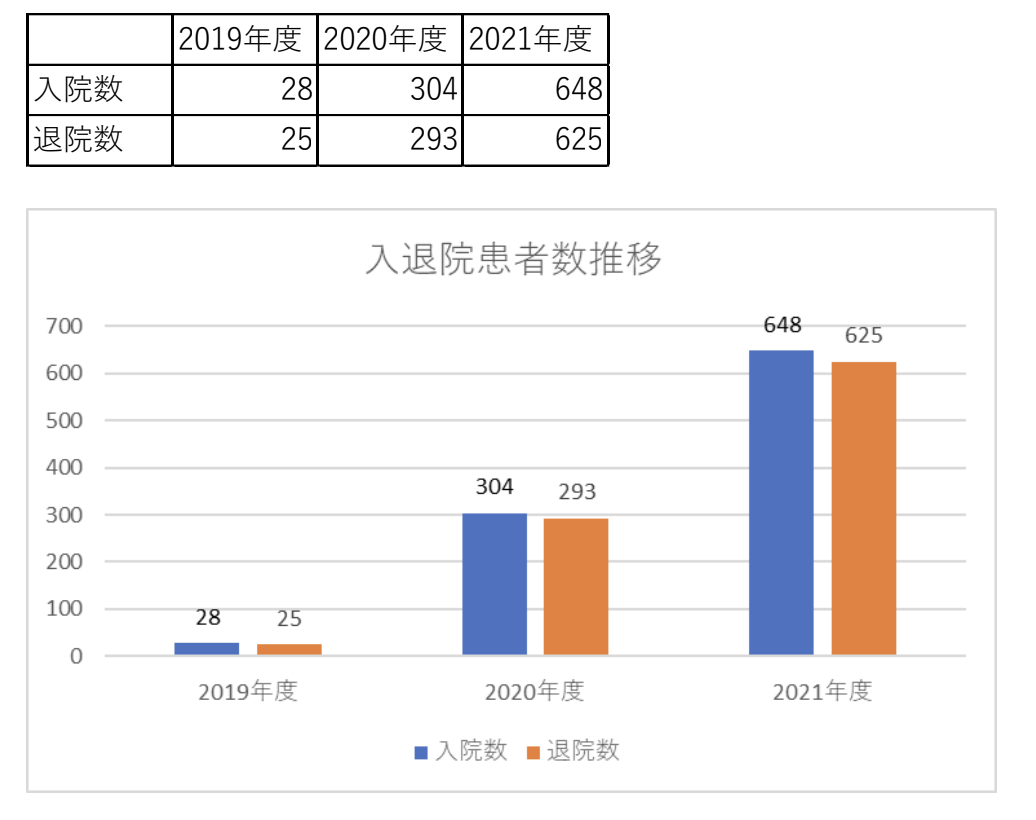

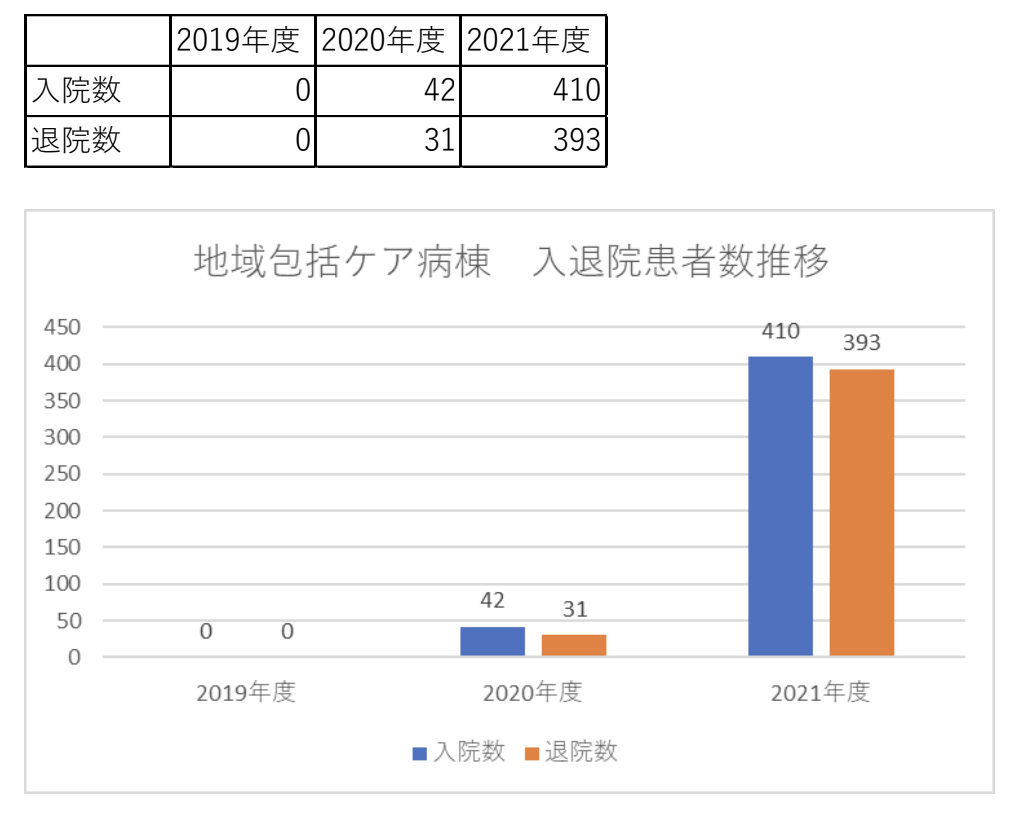

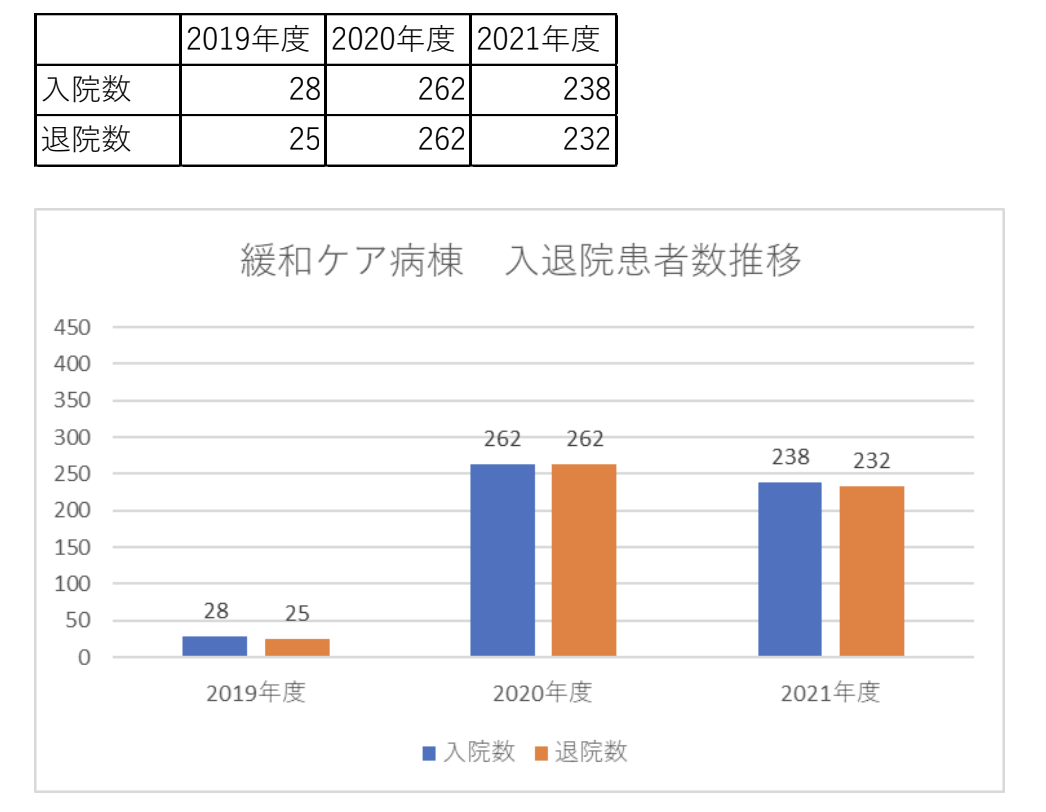

2.入退院患者数年次推移

(1)地域包括ケア病棟

(2)緩和ケア病棟

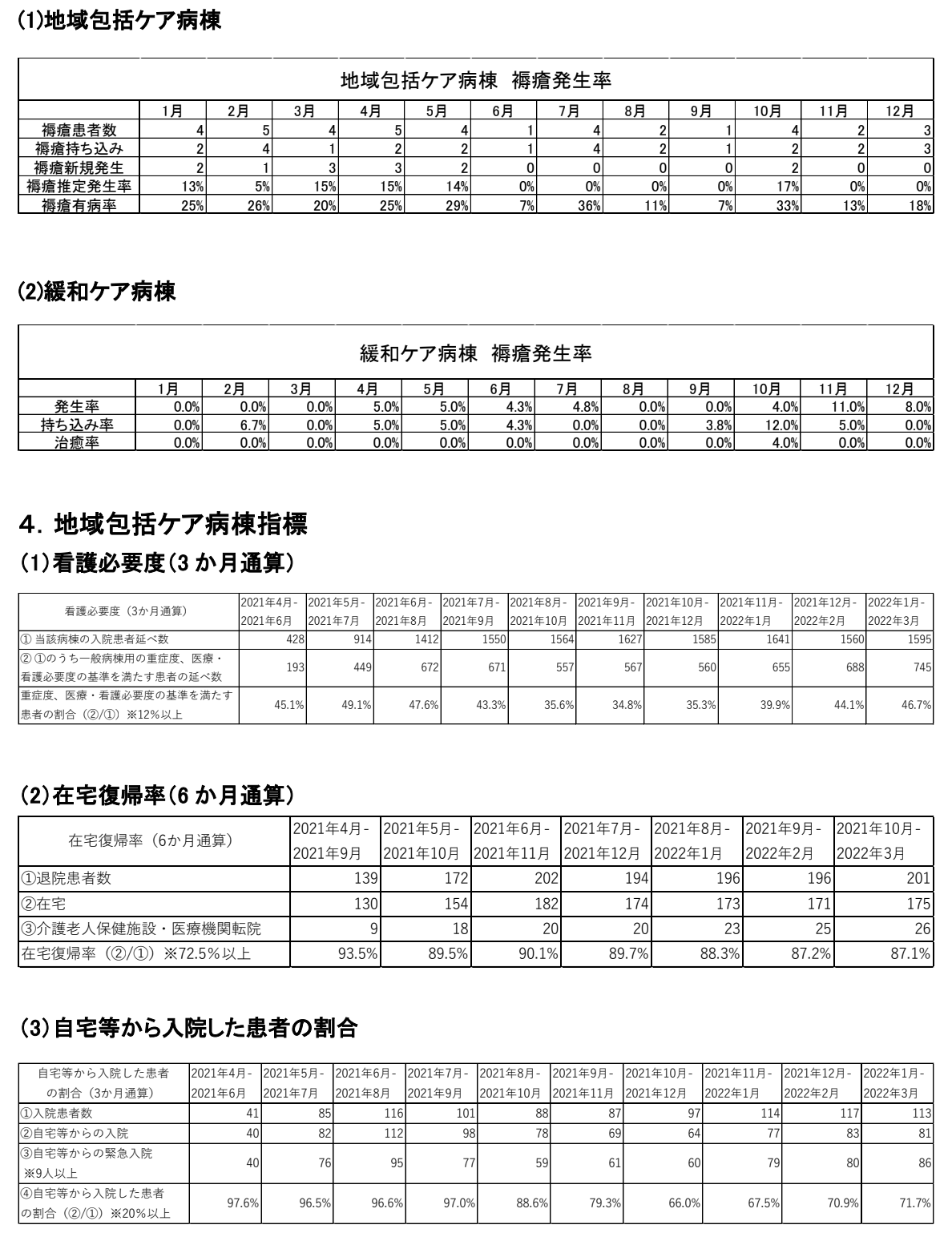

3.病棟臨床指標(2022 年)

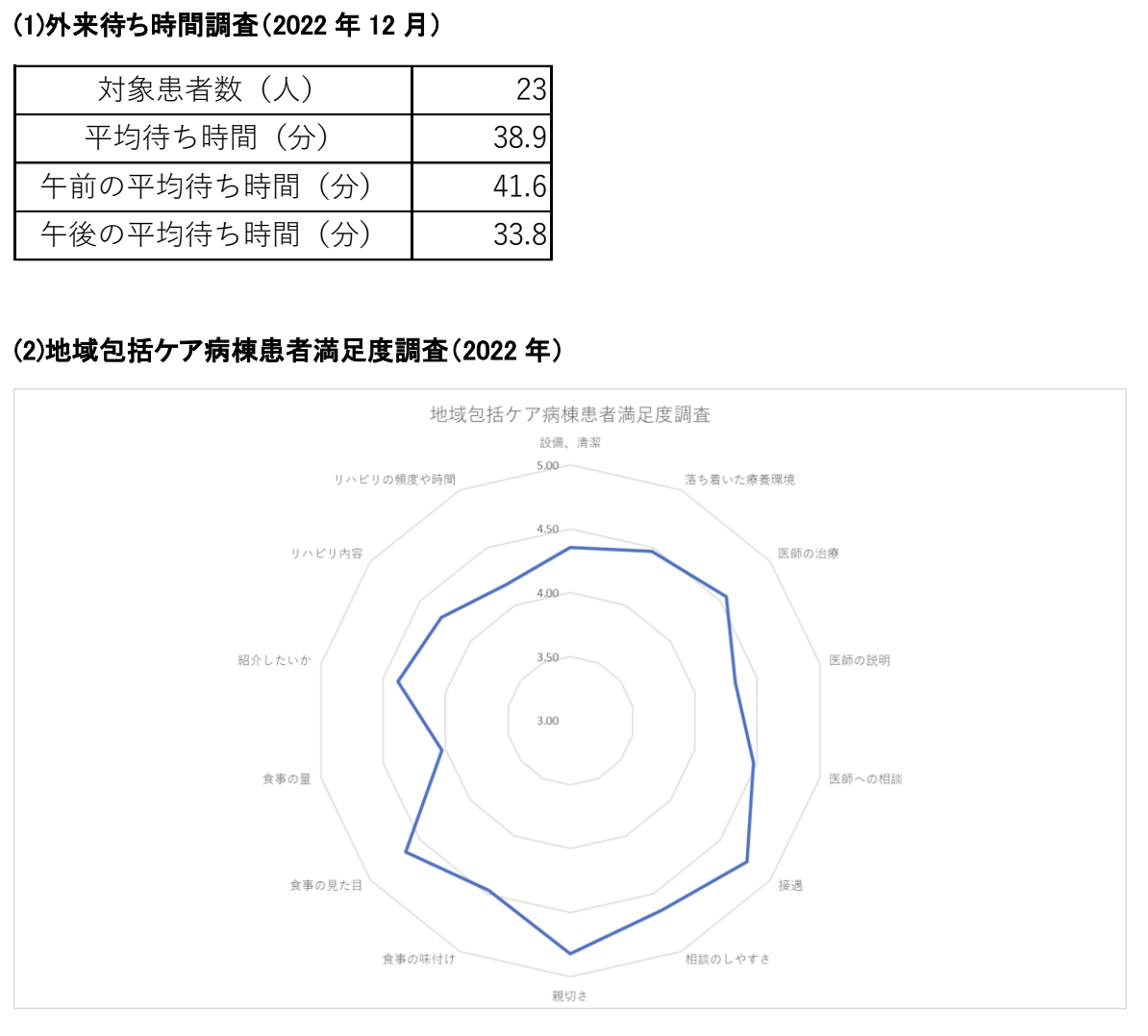

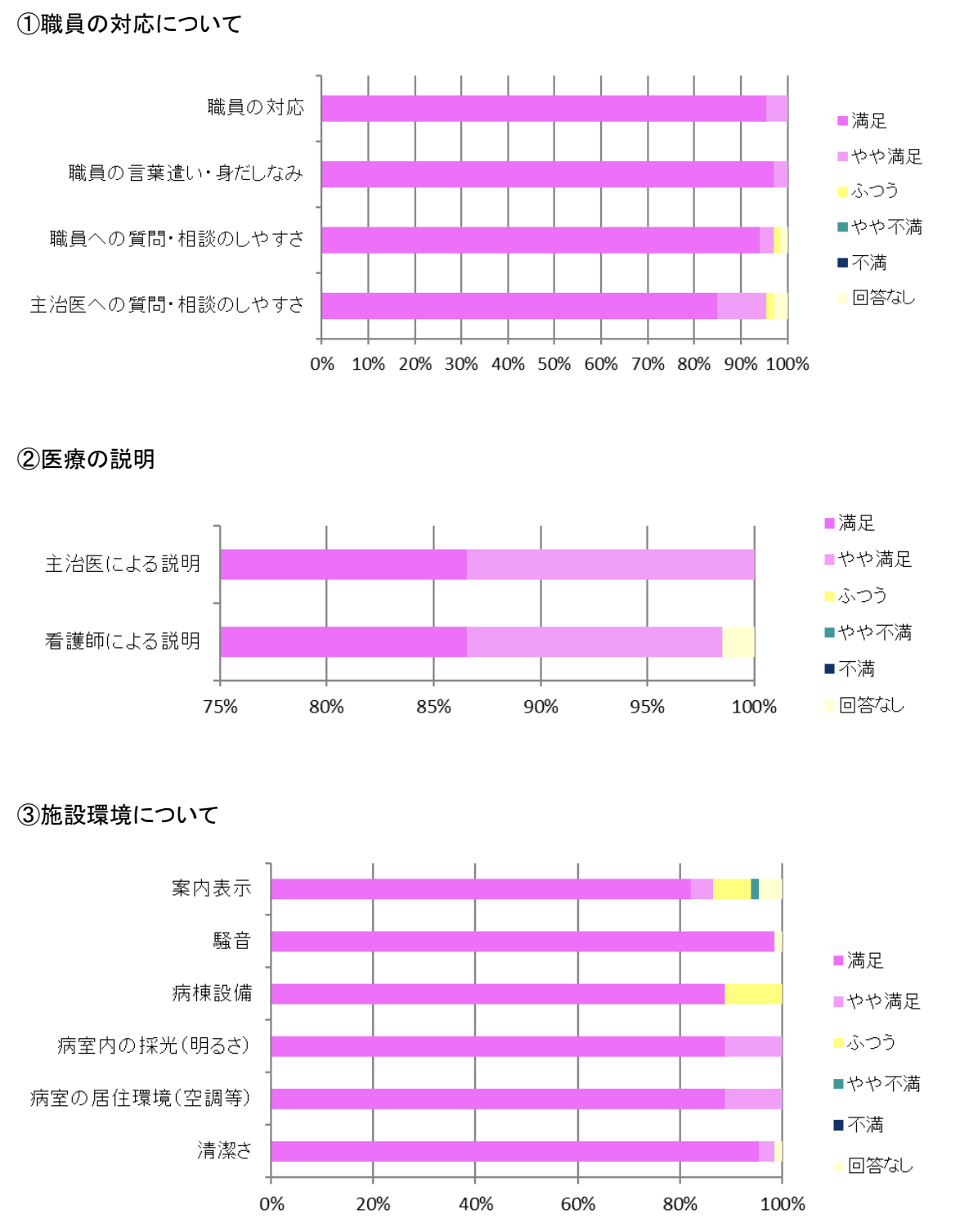

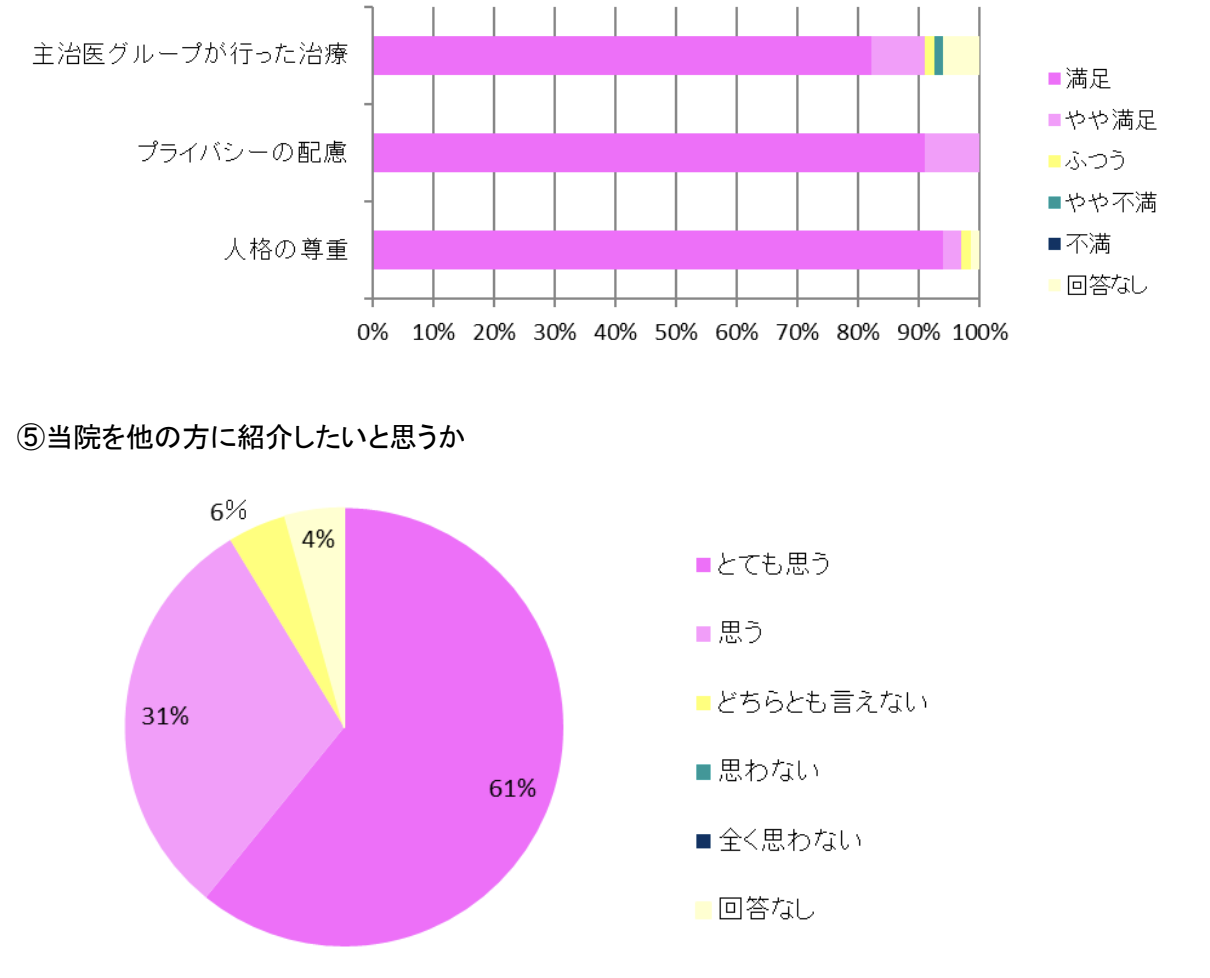

5.患者満足度調査について

(3)緩和ケア病棟患者満足度調査(2022 年)

4総合的な評価

(4)苦情報告書集計(2022 年)

広報誌

Vol.4 2024年春号

Vol.3 2023年冬号

Vol.2 2023年春号

創刊号 Vol.1 2022年秋号

診療情報の提供についてのご案内

当院では、患者様と診療情報を共有し、インフォームド・コンセントの理念及び「個人情報保護に関する指針」に

基づいた医療の推進を図るため、「診療情報の提供に関する規程」に基づき、患者様の診療内容についての情報を提供しています。

【提供する診療情報の範囲】

診療記録、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告書等

【申請することのできる方】

●患者様ご本人

●患者様ご本人が指名する親族又はそれに準ずる者

●親権者、後見人などの法定代理人

●ご遺族の方(患者の配偶者、子、親、及びそれに準ずる者)

※ 診療情報開示を求めることができるのは原則としてご本人であり、たとえご家族であっても、

ご本人がご家族に知られたくない場合には、ご本人の意向を最優先させるというのが趣旨となっています。

【診療情報開示の手続き】

診療情報開示請求された当日に開示することはできません。院内委員会の審議を経る必要がありますので以下の手順となります。

尚、審議した結果、全てまたは一部について開示をお断りすることがあります。その場合は、お断りする理由を説明致します。

①1階受付にて開示のお申し出

②申請方法等の説明

③診療情報開示申請書、及び必要な添付書類の提出

④開示の審議

⑤担当者より審議結果の連絡

※申請書受付日から原則14日以内に、開示の可否及び範囲について決定しご連絡となります

⑥当院で開示または受け渡し

※身分証明書類、印鑑をご持参下さい

⑦お支払い

【診療情報開示に要する費用】

●開示基本料金 8,000円(税抜き)

●診療録の複写(1枚につき) 50円(税抜き)

●画像の複写 CD-ROM 1枚 4,800円(税抜き)

.jpg)

.jpg)